陳致逸的音樂主題樂園《FANTASYLAND》

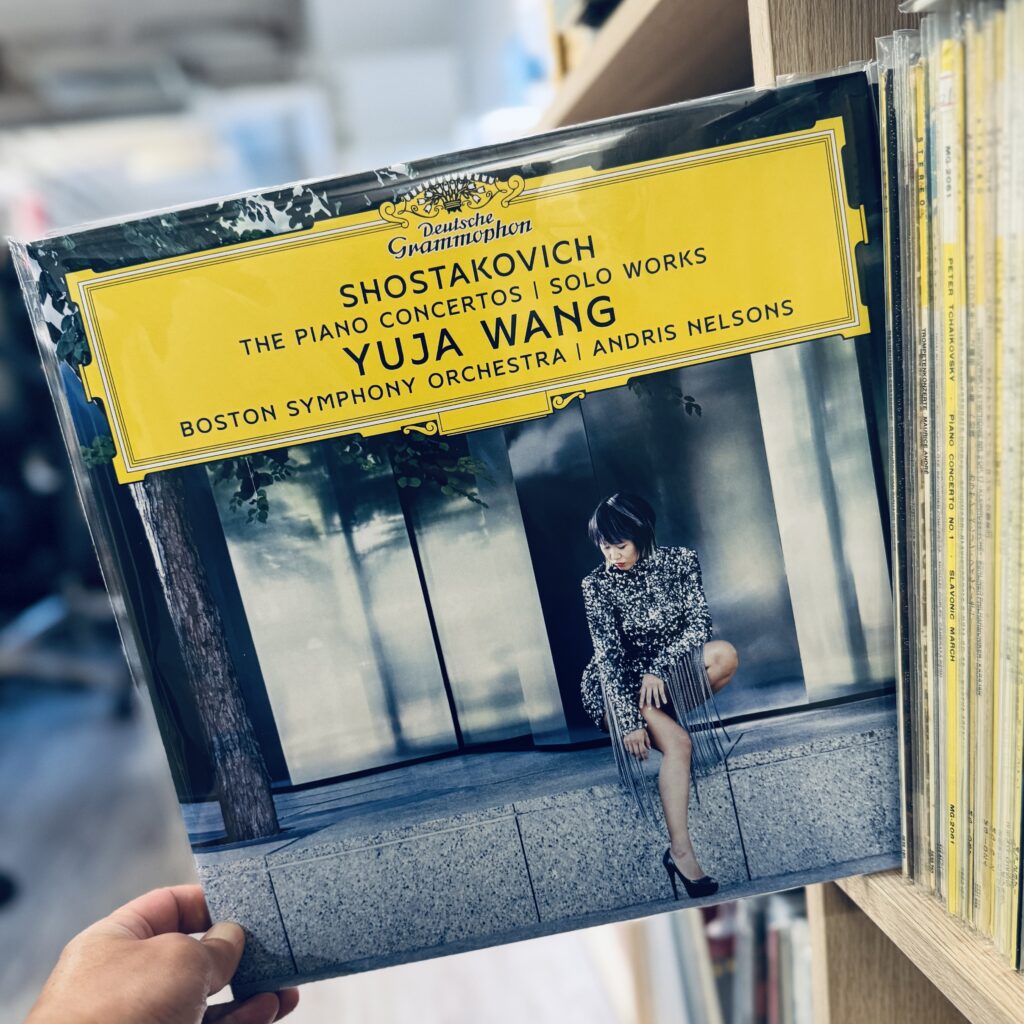

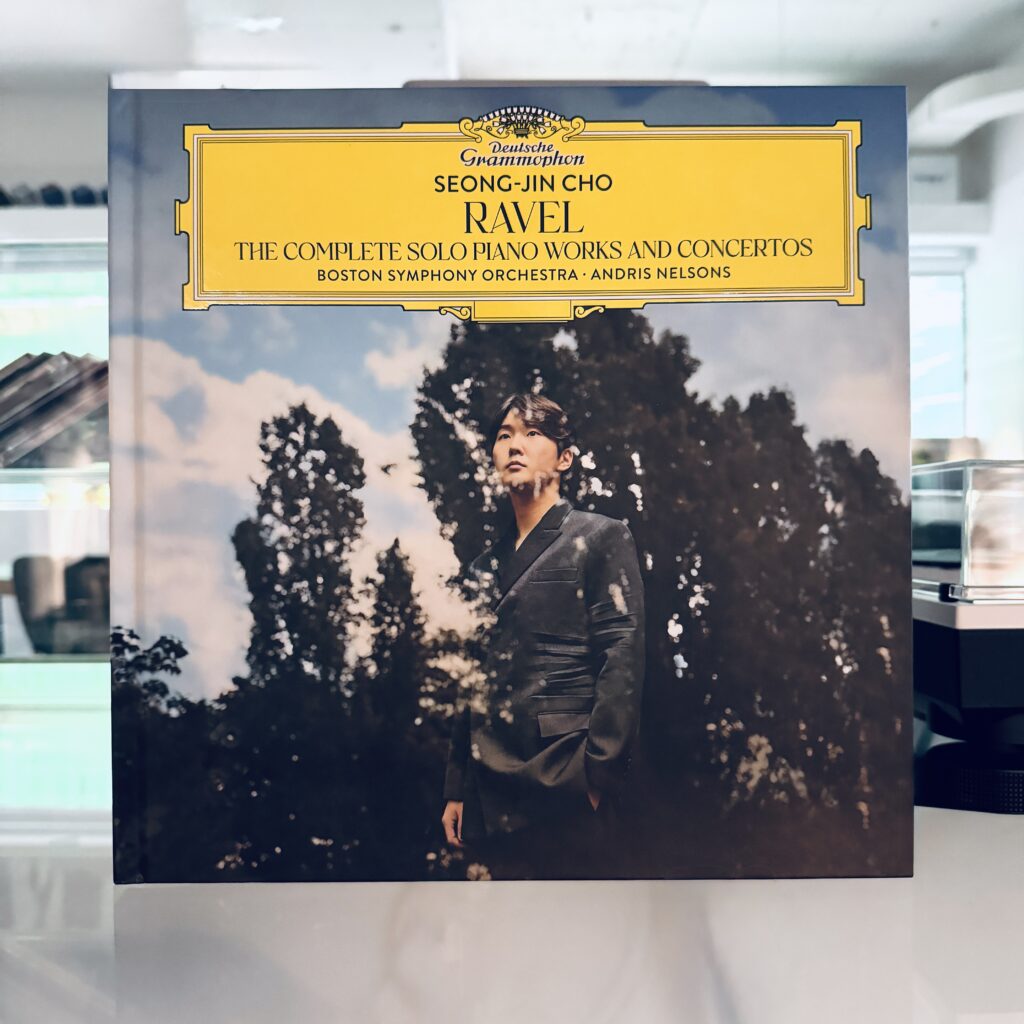

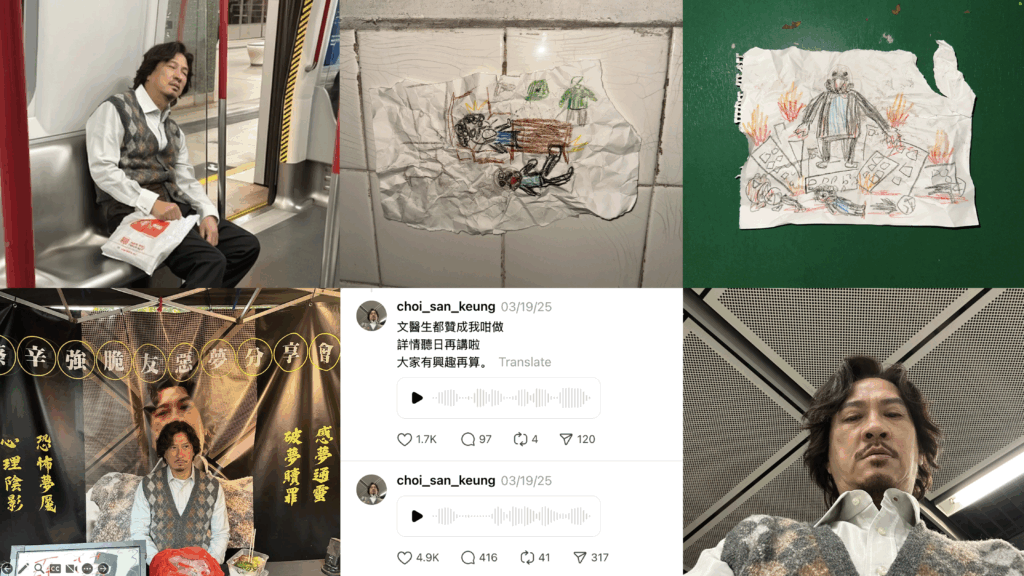

如果迪士尼有一座名叫 Fantasyland 的夢幻國度,那麼陳致逸也以音符,在自己的宇宙裡建起了同名樂園。 不同的是,他的遊樂設施沒有實體,卻能在耳朵裡一個接一個亮起來,彷彿腦袋才是最豪華的樂園地圖。 我把這張專輯想像成一座主題樂園:每首作品是一扇小門,打開就是新的光影、空氣、顏色與風景。你永遠不知道下一秒會遇到什麼,但每一次轉彎,都比上一次更驚喜。 坦白說,如果不是知道他成為首位與古典音樂大牌 DG 簽下獨家合約的中國作曲家,我未必會立刻留意到這個名字。直到翻查資料,才發現自己有眼不識泰山——他在遊戲音樂界早已一鳴驚人。 動作角色扮演遊戲《原神》內的音樂,在全球累積了無數狂熱聽眾。甚至在此之前,他已加入陳光榮的 Click Music,參與多齣電影配樂,獲得大量提名與獎項,包括《大上海》和《建軍大業》等。 大約十年前,我曾在 CBS 的報導裡看到:不少遊戲公司開始願意豪擲成本製作配樂,不再只靠電子合成器,而是聘請樂手、甚至整隊交響樂團錄音。那一刻我便確信——遊戲音樂的格局,將來絕不會比電影配樂小。 所以,當後來知道陳致逸經常動用大型樂團、甚至與倫敦愛樂合作,在 Abbey Road 錄音時,我其實一點也不意外。 《原神》的成功不是帶起風潮,而是把早已有跡可循的趨勢推得更前。他從來不把作品當只是功能性的背景,而是當「音樂」本身來寫。 浪漫派底子 × 東方旋律 × 世界樂器 一套精彩絕倫的管弦交響詩 第一次把《FANTASYLAND》的粉紅膠唱片放上唱盤,我是以「零想法」的心情去聆聽。 沒想到第一個印象,就是那種會把耳朵取悅到輕輕地笑出來的大旋律,而更驚喜的,是他在管弦樂配器(orchestration)的技巧和細緻度。 我想這與他早期主修單簧管不無關係,長年在樂團浸泡過的音樂人,對管弦樂各聲部的理解,往往比從鋼琴起家的作曲家,更有俯瞰式的視野。 他不是只靠弦樂鋪美,或只讓銅管在宏大段落裡發光,那些常被忽略的樂器,如巴松管或敲擊樂,他同樣安排得極有存在感。 他的和聲語法深受晚期浪漫主義影響:有 Rachmaninoff 的柔情密語,有 Richard Strauss 的華麗色彩,也有 Ravel 般透明、縹緲的質地。 最關鍵的是,他寫得出一些朗朗上口、如歌般的旋律,這在當今偏向氛圍型、音響設計型配樂的年代,已越來越罕有。 作為在樂團長大的我,《FANTASYLAND》裡好幾首作品第一次聽,就讓我有種「好想坐進樂團裡演出哦」的衝動。 加上他對民族樂器的掌握:笛、簫、二胡、古箏、琵琶、馬頭琴,甚至印度的班蘇里笛與西塔琴、日本的三味線,再加上他顯然對手風琴有偏愛,配上合唱、室內樂語彙、東方五聲音階、調式(modal)音階……這些全部混合起來,就是他獨有的一種 hybrid sound,一種當你認識他多一點之後,他一出手你就聽得出來的 signature。 你可能會聽到久石讓式的溫馨鋼琴、John Williams 式的敘事氣派,但整體卻仍然是陳致逸:更溫柔、更東方、更帶著一點屬於中國作曲家的纏綿鄉愁。 錄音陣容包括來自中國、日本、印度、中東的音樂家,以及遠赴英國錄製的倫敦愛樂管弦樂團,規模宏大,但更難得的是,它帶著獨特的情感。 《FANTASYLAND》:一首曲就是一個景點 1.〈A New Journey〉 鋼琴的溫柔旋律像一扇剛推開的門,乾淨明亮,像黎明第一口深呼吸。弦樂悄悄鋪開,木管接力,手風琴暖暖亮起,整個畫面像陽光慢慢爬進房間。第一首曲就告訴你:這不是史詩級的冒險,而是作曲家的私人旅程。 2.〈Welcome to Fantasyland!〉 […]

陳致逸的音樂主題樂園《FANTASYLAND》 Read More »