— 為什麼我會一聽再聽這些病態、蒼白、卻如此動人的聲音?

一個墮落天使的開始

在 1960 年代,Chet Baker 的人生幾乎與自毀劃上等號。

毒癮纏身、酗酒成性,最終在舊金山街頭與流氓衝突中被打掉幾顆門牙。

對於一位靠 trumpet 吃飯的音樂人來說,這幾乎是職業生涯的終結。

他從爵士樂壇銷聲匿跡了一段時間。這是一個天使從雲端墜落的故事,令人惋惜,卻也真實得像一首憂鬱的 jazz ballad。

品牌之於爵士的另一層意義

隨著音樂產業分眾日益明確,唱片品牌在爵士圈的角色越來越像時裝品牌。

你很少會聽到一個古典樂迷說:「我喜歡 DGG 勝過 DECCA」,也很少有流行曲迷去爭論 A&M 和 WEA 的差異。

但爵士樂迷卻不一樣,他們會跟你說:「我偏好 ECM,不愛 GRP。」

爵士樂迷除了關心誰在演奏,更在意音樂背後的風格主張。這也解釋了為什麼許多小型唱片廠牌,反而能成為品味的象徵。

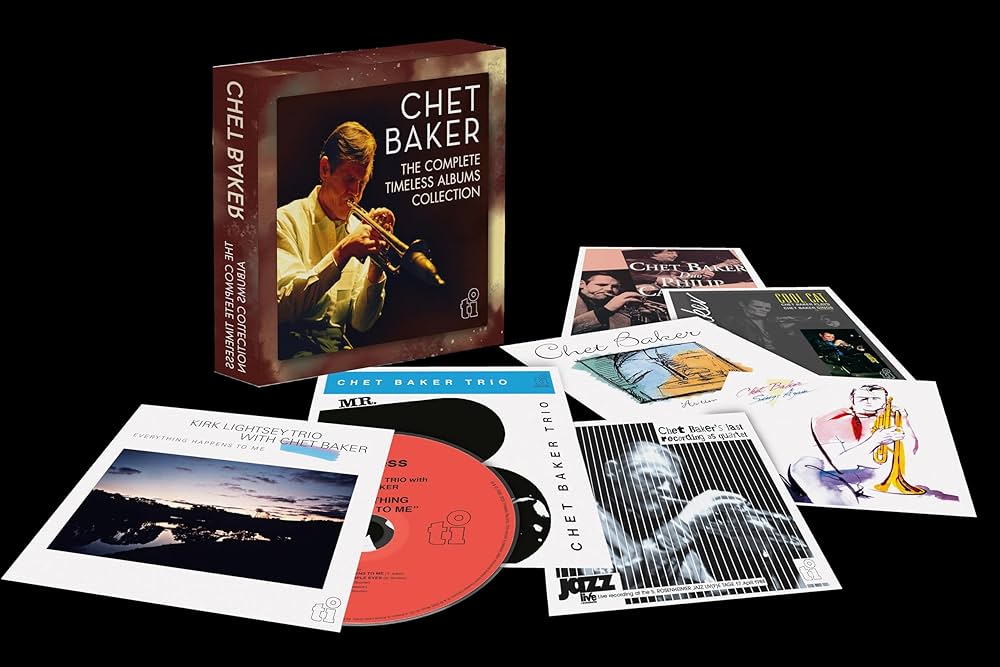

一家荷蘭小廠牌的驚喜:timeless jazz

timeless jazz,就是這樣一間規模不大的荷蘭唱片公司。即使它在香港的代理商同樣低調,但這間小廠牌卻錄下了許多我從未見過的 Chet Baker 和 Bill Evans 唱片。

當我發現時,這些唱片在街頭已流通一段時間,有些已經斷貨。Bill Evans 的只剩一張,而 Chet Baker 的還有五款。我沒多想,一口氣全數買下。

這些唱片大多錄製於 1980 年代初,正是 Chet Baker 在歷經頹敗之後的重生時期。

從抗拒到著迷:風格,勝於技巧

老實告訴你,很多年前,我是不太喜歡 Chet Baker 的。

我嫌他吹 trumpet 毫無技巧,唱歌也像在呢喃,毫無節奏感。

我當時心中的 trumpet 偶像是 Dizzy Gillespie、Clifford Brown,甚至連 Miles Davis 我也有點猶豫。

但隨著時間過去,我逐漸理解——聽音樂除了技巧,更重要的是風格。

我開始認真去聽 Chet Baker 的錄音。

他的 trumpet 聲音冷靜、簡約,卻句句深情;他的歌聲滄桑、脆弱,但每一個咬字都像在講一個關於孤獨與浪漫的故事。

那一刻,我明白了,為什麼人們會稱他為「美與死的化身」。

淒美如站在墳墓邊緣:《Heartbreak: Chet Baker With Strings》

我最初被 timeless jazz 吸引的 Chet Baker 唱片,是《Heartbreak: Chet Baker With Strings》。

錄製於 1986 至 1988 年之間,那時的 Baker 已步入生命尾聲,這些錄音宛如他的臨終輓歌。

整張專輯共有 11 首曲目,他一如既往地又吹 trumpet 又唱歌。

雖然弦樂是後期加錄,但那柔和的弦線與他蒼白的聲音交織在一起,竟生出一種墳墓邊緣的美感——凝滯、哀傷、近乎聖潔。

由《Angel Eyes》到《My Foolish Heart》,每首都讓我懶洋洋地沉浸其中,一個週日下午就在這些淒美的音符中悄悄流逝。

愛情與死亡的對照:《Love Songs》

另一張風格相近的專輯是《Chet Baker: Love Songs》。封面以《As Time Goes By》作副題(或是主題?),曲目大多與《With Strings》重疊,但沒有弦樂編制,取而代之的是更貼近 live 的 raw 感。

Chet Baker 的聲音,在這張唱片裡更像一位無牙老人低語訴說愛情,蒼老、模糊,但深情。

他的 trumpet 聲與歌聲,共同編織出一種獨特的蒼白病態美。

最後的錄音:《Live in Rosenheim》

《Chet Baker Live in Rosenheim》則是他最後一次現場錄音,時間是 1988 年 4 月。他於同年 5 月辭世。

這場演出收錄了完整的即興過程,甚至包括試吹、熱身、調音等片段。雖然 Chet Baker 明顯已疲態盡現,但他的夥伴——Nicola Stilo(結他兼 flute)、Marc Abrams(bass)、Luca Flores(鋼琴)——卻精神奕奕,有時甚至搶過他的風頭。

儘管如此,Chet 那種帶著缺陷的吹奏與唱腔,反而更令人動容。

尤其是一曲《Round Midnight》,演繹得細膩深沉,足以讓人靜默良久。

Jazz Trio:《Mr. B》與《Cool Cat》的純粹魅力

另外兩張錄製於荷蘭 Studio 44 的 Jazz Trio 錄音,《Mr. B》(1983)與《Cool Cat》(1986),也極具收藏價值。

雖然製作較為粗糙,但以簡約的 drum set 架構與慢板 ballad 編曲為主,反而更襯托出 Chet Baker 音樂裡那份不疾不徐的情緒層次。

Chet 自己彈奏鋼琴,雖然技術不算純熟,只用右手彈旋律,但卻呈現出令人驚喜的旋律直覺與美感。

這些錄音,或許正因為「不完美」,反而更誠實、更值得一聽再聽。

用淒美的小號和歌聲說故事

Chet Baker 的音樂讓我想到一句爵士金句:「We think, therefore we play」。

他不像那些大鳴大放的 trumpet 手那樣炫技,而是用 trumpet 和聲音娓娓道來——蒼白、冷靜、壓抑,卻無比動人。

這些錄音也許不完美,也許破碎,但每一個停頓、每一口氣、每一個模糊的咬字,都像是在說一個故事。說的是美,也說的是死。

Timeless 的意義

timeless jazz 推出過的 Chet Baker 專輯,合共有 10 張,間中也會見到網上有一套 7 張的 CD 全集。

而對我來說,它們的價值,不只是稀有與收藏,更是情感與時間的記錄。

至於我尚未找到的幾張 timeless jazz 系列的 Bill Evans 錄音,我仍在默默等待它們出現在某個老唱片攤上,像命運安排般被我撞見。

畢竟,好音樂不管它來自什麼年代,總是值得等待的。

它們的價值從不會過時。

That’s what makes it timeless.