在演算法主導網絡內容傳播的今天,一場營銷活動,如何能夠不靠硬打廣告、不購買媒體曝光,卻依然掀起現象級的網絡熱話?

香港電影《贖夢》的營銷操作,或許正為本地市場提供了一個可作為教科書素材的參考案例。

這部由張家輝自導自演的電影,並沒有龐大的宣傳預算,卻在上映前預先鋪排了一場「社交媒體巡演」:張家輝率先以戲中角色「蔡辛強」的身份,於社交平台 Threads 上亮相,以第一身視角發帖、留言,晝夜不停地與網民互動,成功引發連串話題與情感共鳴。

這場角色互動後來更延伸至現實——張家輝以角色造型現身廟街,設立「聽夢」攤位與市民面對面交流。角色由虛構走入真實,進一步加深觀眾投入感,營造出虛實交錯的沉浸式體驗。

電影開畫後票房報捷,而「蔡辛強」這虛構角色亦沒有下線,繼續在線講夢、聽夢、發帖回應,讓這場結合內容創作與社群參與的病毒式營銷,成為近年本地少見的成功範例。

為了更準確理解這場話題的擴散軌跡,本文特別參考了社交媒體聆聽公司 uMaxData 提供的數據,涵蓋 2025 年 3 月 4 日至 4 月 1 日期間於 Threads、Facebook、Instagram、新聞網站、論壇、Telegram 等九個平台上的聲量及互動分析。

這個案例提醒我們:在資源有限的情況下,創意往往就是突圍的關鍵。

那麼,《贖夢》到底是如何在沒有廣告媒體預算下,成功打開流量密碼?

當電影角色化身內容創作者

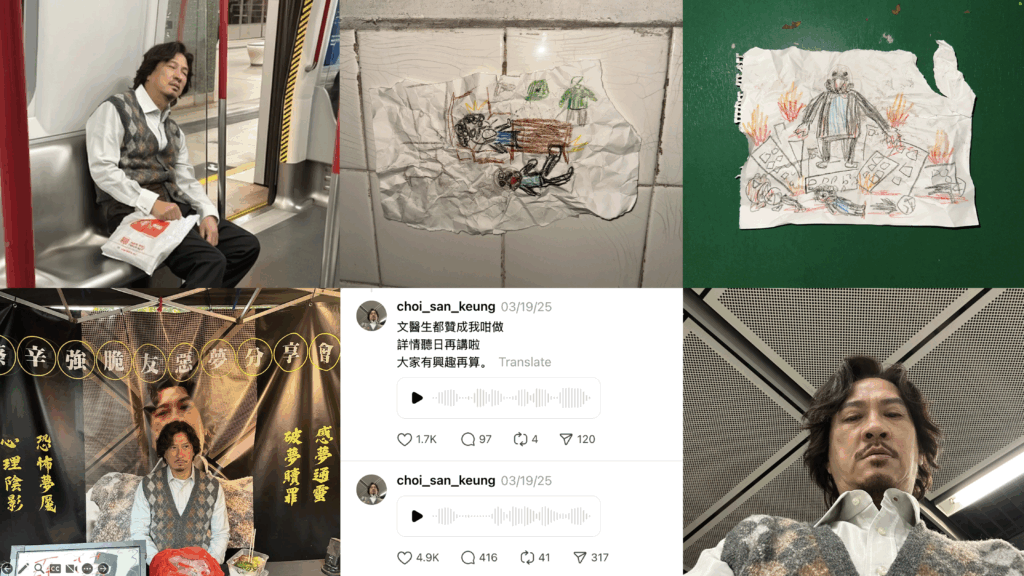

3月7日,一張「疑似」張家輝在港鐵打瞌睡的照片在 Threads 上流傳,引發網民熱議。

翌日,「蔡辛強」帳號現身留言:「已經瞓唔到覺,仲要搭車瞓覺都畀人偷拍!」

此語一出,立即引發大量互動,光是在3月8日當天,全網討論聲量已接近1,800條,成為整段營銷活動的最高峰。

此後帳號持續活躍,截至4月1日已合共發佈85篇貼文,其中語音內容佔32%,並成為最受歡迎的貼文形式,合共收獲9萬個讚好。

而23篇純文字貼文則獲得逾10萬個讚好。從數據可見,語音內容雖少,但更具情感穿透力,令角色更真實、可信。

值得留意的是,在所有社交平台中,Threads 是聲量貢獻最多的平台,佔比達 69.3%,明顯成為整個話題的核心推進器,遠高於 Facebook(12.8%)與論壇(9.7%)。

這場由角色主導的社交互動亦引來多位名人參與,包括 Tyson Yoshi、游學修、郭嘉駿,甚至電影中飾演其妻子的陳法拉亦加入對話,令活動熱度持續升溫,並推動社群自然轉發。

從虛擬世界走入實體街頭:廟街擺檔「聽夢」

3月21日,張家輝以角色身份現身廟街夜市擺設「聽夢」攤位,透過 Threads 公開邀請市民參與,進一步將角色從虛構世界拉入現實場景。

當日共發佈9篇貼文,合共收獲近8萬個讚好及逾千則留言,並吸引大量市民到場支持,當中更包括知名 YouTuber「世界認真組織」,進一步拉高活動的網絡擴散力。

在48小時內,全網提及「蔡辛強」、「贖夢」及「張家輝」的主帖達179條,整體討論聲量突破1,500條,成功將實體活動變為現象級話題。

當網絡聲量轉化為實際票房

電影於3月24日正式上映,「蔡辛強」帳號繼續在線與網民互動,維持熱度。

首映翌日(3月25日)#贖夢 和 #張家輝 的聲量再次達至高峰,分別錄得54次與48次的主標籤提及,而電影上映前三日的總票房已突破 240 萬港元,社交媒體聲量每日保持超過1,000條。

根據官方數據,電影首週票房累積達 439 萬港元,執筆之時,電影已踏入上映第三週,累積票房邁向 900 萬港元。從討論高峰與票房走勢看來,社群聲量與票房表現呈正向關聯。

更有觀眾在謝票場直言,自己正是因為在 Threads 上追看「蔡辛強」而被吸引入場,證明角色已成功轉化為帶動行為的力量。

社交媒體聆聽的啟示

雖然《贖夢》的營銷成功主要歸因於創意操作與角色策劃,但背後若能配合即時的社交數據監控,將可更有效率地放大話題效應。

以下為來自 uMaxData 的幾項關鍵洞察:

- 內容形式偏好:語音互動最具情感連結,其次為純文字與圖片貼文。

- 話題高峰時段:港鐵偷拍事件(3月8日)、廟街出巡(3月21日)、首映週(3月25日)為三大高點。

- 平台影響力分佈:Threads 佔 69.3%,Facebook 次之,論壇為輔助發酵平台。

- 情緒反應分佈:正面情緒佔 45.2%,以「好奇、有趣、共鳴」為主;中立佔 28.5%,負面佔 26.3%,主要涉及電影節奏與驚嚇程度等意見。

這些數據不僅是事後的成效報告,更是一面即時觀察市場反應的鏡子,掌握即時情緒與回應節奏,是現代社群營銷的關鍵。

結語:創意不只是省錢之道,更是行動的引爆點

《贖夢》的成功再次提醒我們:營銷不一定要倚賴預算堆疊,有時候,一個鮮明的角色與一套真誠的敘事邏輯,就能引爆話題、推進行動。

對營銷人而言,社交媒體聆聽不只是事後報告工具,更是一面觀察大眾心理的鏡子。

如果你正在策劃下一場營銷戰,也許你不需要更多媒體預算,只需要一位像「蔡辛強」這樣會說故事、又懂得傾聽的角色──以及一對願意聆聽大眾心聲的耳朵。

原文刊登於 2025年4月26日 信報專欄《經管錦言》,我是本文作者。