在刀鋒上起舞的蕭士塔高維奇大提琴協奏曲

我從來不是什麼版本控,對所謂的「權威版本」更是愛理不理。

雖然我一直很喜歡蕭士塔高維奇的兩套大提琴協奏曲,亦知道當年替作曲家首演的是羅斯托波維奇,但我的收藏卻各自只有一個版本:《第一號協奏曲》是馬友友與奧曼第指揮費城管弦樂團的演繹;《第二號協奏曲》則是羅斯托波維奇與小澤征爾指揮波士頓交響樂團的錄音。

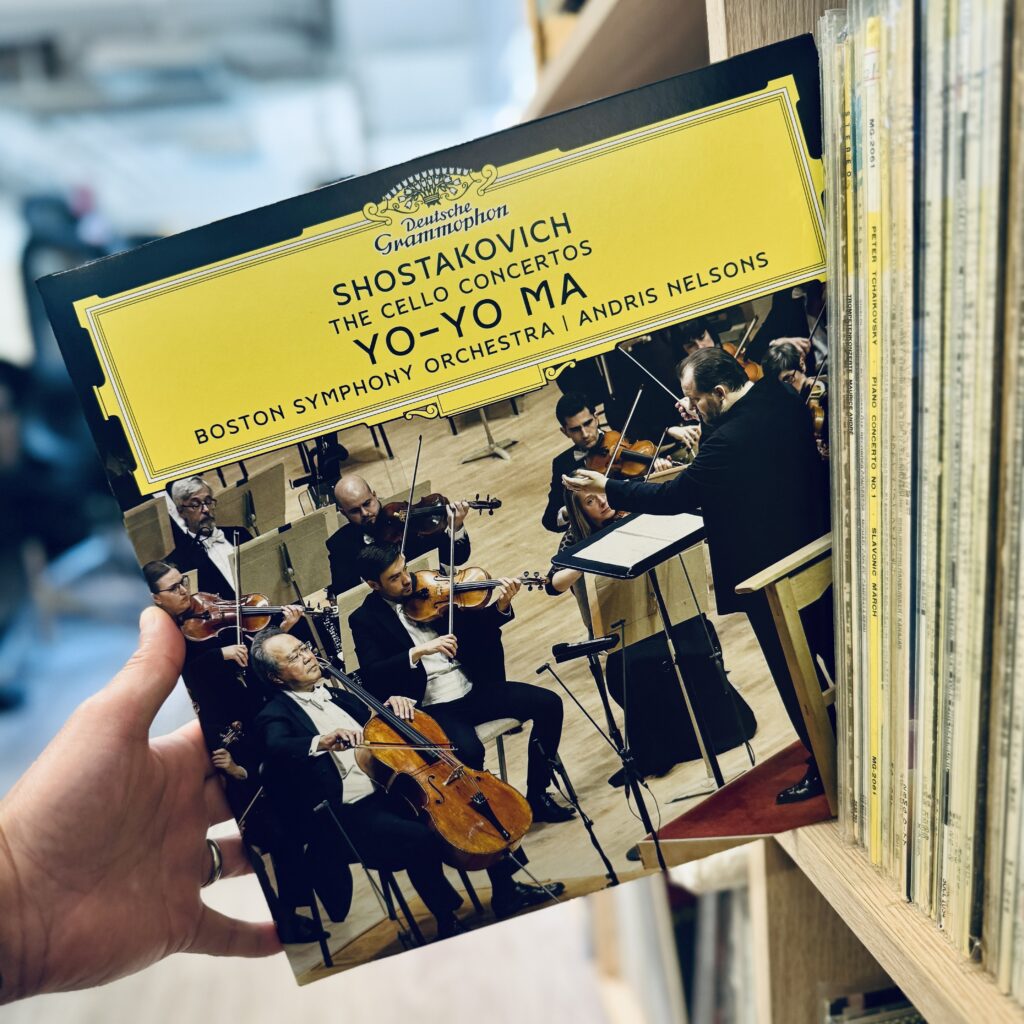

為紀念蕭士塔高維奇逝世 50 週年,波士頓交響樂團及其音樂總監尼爾森斯,特別企劃了多場現場錄音,並由 Universal Classics 發行,而這兩套由馬友友演繹的大提琴協奏曲,亦是其中之一。

這回馬友友的演繹,不是讓你輕鬆躺在沙發上享受的那種。他完全拋棄以往的抒情糖衣,以近乎外科手術的精準度,徹底解剖了蕭氏那令人喘不過氣的音樂密碼。

尼爾森斯作為指揮,以細膩而強烈的情感掌控力,完美呈現了作品裡的緊張與脆弱。他在節奏與力度之間微妙拿捏,讓音符背後那些政治隱喻與心理暗流浮上水面,與馬友友的詮釋碰撞出精彩絕倫的化學作用。

其實,這兩套協奏曲誕生之際,正是冷戰時期蘇聯對藝術進行高壓審查的年代。

《第一號協奏曲》(1959年)看似是赫魯曉夫解凍時期的自由之音,但實際上處處暗流湧動。

《第二號協奏曲》(1966年)則明顯籠罩著布里茲涅夫時代的暮色與死亡意象。

第一號協奏曲

在《第一號協奏曲》中,馬友友展現出他標誌式的技巧與對比鮮明的情感表達,從黑色幽默到令人心碎的抒情片段,都拿捏得恰到好處。他與波士頓交響樂團首席法國號手 Richard Sebring 的對話尤其撼動人心,極為克制的揉弦更去除了一切浪漫裝飾,讓音樂呈現出一種鋼鐵般的冷峻質感。

他與定音鼓之間的對抗,更簡直像是一場個人對抗巨大權力機器的搏鬥,而華彩樂段的獨白,亦像是一場瘋狂邊緣的絕望吶喊,令人窒息。

而更值得一提的是:開頭那四個音符(G, F♭, C♭, B♭),其實是蕭士塔高維奇個人音樂簽名「D-S-C-H」的倒置變形,如同貝多芬第五交響曲一般,它在作品中反覆出現,彷彿作曲家自身的幽靈。作品中甚至還藏入史達林最愛的格魯吉亞民謠《Suliko》片段,以戲謔諷刺的方式進行引用,足見作曲家筆下層層疊疊的複雜情感。

第二號協奏曲

《第二號協奏曲》則在一陣沉重的嘆息聲中揭開序幕,經過漫長凝重的慢板樂章,第二與第三樂章無縫連接,終樂章以法國號號角帶出,最後更以龐大的打擊樂團——木魚、嗵鼓、小鼓和木琴——襯托大提琴持續而孤絕的長音,營造出如末世般的衝擊。

馬友友以乾枯透明的音色,與低音管共同描繪出死亡的陰影,更刻意將速度放慢,以突顯那種舞蹈中的虛無與絕望,政治隱喻直接推至極致。

在第三樂章,蕭士塔高維奇在這首協奏曲中還偷偷引用了烏克蘭敖德薩的街頭小調《Kupite bubliki》,並以極其黑色幽默的方式,透過鞭聲與打擊樂烘托其戲謔與死亡感——最後一幕,當大提琴奏出長音,木魚與小鼓卻彷彿在門外輕敲,仿佛在追問:是誰在敲門?死亡?

而這次馬友友身上的東方文化身份,也悄悄滲入了詮釋中。他彷彿將中國戲曲裡韻白式的呼吸邏輯融入音樂,巧妙而隱秘地賦予作品全新的視角。

蕭士塔高維奇一生遊走在沉默與吶喊的邊界,而馬友友這一次則用琴弓,徹底捕捉了作曲家內心那無法明說的矛盾與真實。

偉大的現場錄音

這可能不是一套可讓你「聽得舒服」的錄音,但卻是極少數能夠將 20 世紀的極權創傷,轉化為真切身體感的現場演奏。

黑膠在唱盤上轉動,當馬友友那帶著抑制與顫抖的 DSCH 動機(作曲家的姓名密碼)穿透揚聲器的瞬間,我才真正體會到:偉大的現場錄音並非為了完美複製音樂,而是讓後人能聽見錄音師按下 REC 鍵時,那些尚未被歷史審查的顫抖。

「我認為蕭士塔高維奇的藝術真理,就是為被禁聲者發聲。」——馬友友