在香港,有些風景不是用來拍照的,而是用來默默記住的。

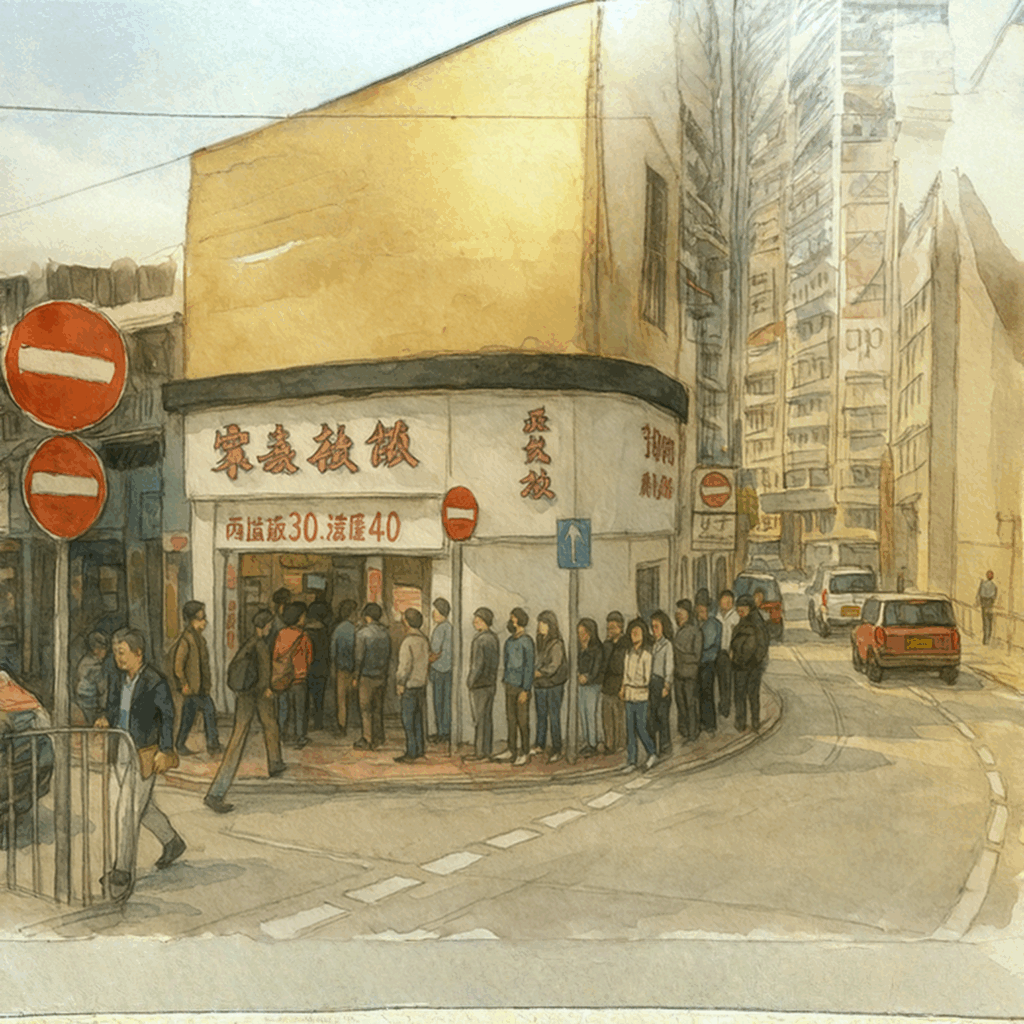

像是中午十二點十五分,上環某條橫街,總見到排著長長的人龍。

沒有人說話,只聽見鋁盒碰撞的聲音,和外賣膠袋輕輕擦動的聲響。

那是一個熟悉的節奏:一盒白飯,兩款餸菜,不用四十蚊就有交易;想

吃「豪」一點?加多幾蚊,就可以多加一味菜。

這就是「兩餸飯」。

我常常想,當一個城市開始在「兩餸飯」裡找安慰,是一件浪漫的事,

還是現實的事?

你說它是「窮人的恩物」,但你吃過、我吃過,不只吃過,還心懷滿足地吃過。

不是因為錢包不夠厚,而是因為胃口變窄、時間變短、情緒變懶。

生活擠壓著我們,我們便用一個飯盒去回應它。像是在說:「我還在努力活著,雖然簡單,但不是沒要求。」

兩餸飯的講究,是藏在選擇裡的自由。你可以兩餸變一餸——吃雙份北菇雞;也可以配一半西蘭花,為自己保留一點綠色慰藉。

你可以要求少飯多汁,也可以什麼都不說,只靜靜等它蓋好飯盒,然後走人。

那一刻,其實我們每個人都有點像人生的主角。至少在這幾分鐘裡,我們都有選擇權。

然後你抬頭,看到街角那間快餐店——燈火明亮,店內有空位,但你沒有走進去。

那是一種微妙的距離感。

不是說快餐店不好吃,而是那份快餐飯裡,存在太多的制度感。

A 餐、B 餐、C 餐、D 餐無限輪迴,加十蚊配熱飲,加三蚊轉凍飲。

有選擇,但也只是選項。有期間限定,但其實還是舊瓶裝舊酒。

你走進去,像是要交功課一樣,快快點完、快快食完、快快走人。

但兩餸飯卻不同。

沒有品牌、沒有代言人,有時連堂食都沒有。

它很安靜,卻很貼身。像一位老街坊,未必會問你今天過得好不好,只默默在熟悉的位置等你出現。

它不代表什麼香港精神,但很像我們自己——有時會沉默寡言,但其實在很努力地,撐過每一天。

有時候,我甚至覺得,兩餸飯不是一種商業模式,而是一種情緒出口。

它不會問你昨天被誰罵、今天工作有多煩,只問一句:「你今日想食邊兩款餸?」

人生其實也是這樣。

有些人總以為,要吃一頓 Omakase,人生才算成功。

但更多時候,拯救我們的,是一盒兩餸飯。

它不會讓你飛黃騰達,但會讓你知道:你還活著,你還可以選擇。

不是講情懷,也不是講懷舊。

只是每次打開飯盒,白飯的蒸氣一湧上來,你的心,會忽然安靜下來。

一盒飯,兩款餸。

看似微不足道,卻蘊含著生活的智慧。

對我來說,它不只是飯盒裡的食物,更是一面鏡子。

映照著我們,如何在變動的時代裡——活下去、妥協著、但卻仍然選擇著。

人生的答案,就藏在那盒兩餸飯裡。